- 新闻中心

- news Center

- 联系我们

- Contact Us

苏州纳朴材料科技有限公司

- 联系人:

李女士

- Contact:

Ms. Li

- 手机:

18970647474(同微信)

- Mobile Phone:

+86-18970647474

(WeChat ID)

- 邮箱:

- E-mail:

2497636860@qq.com

- 技术联系人:

徐先生

- Technical Contact:

Mr. Xu

- 手机:

15607960267(同微信)

- Mobile Phone:

+86-15607960267

(WeChat ID)

- 邮箱:

- E-mail:

nanopure@qq.com

- 办公室地址:

苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102

- Office Address:

D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China

- 工厂地址:

江西省吉安市井冈山经济技术开发区

- Plant Address:

Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China

深圳大学陈大柱&北京大学白树林团队发表Mater.Sci.Engi.R综述:六方氮化硼在热界面材料中的前沿趋势与挑战

信息来源:本站 | 发布日期: 2025-06-09 08:43:50 | 浏览量:173541

一、研究背景六方氮化硼(h-BN)作为一种新型二维材料,因其^的热导率(350-600 W m⁻ K⁻)、化学稳定性和机械强度,已成为热界面材料(TIMs)领域的研究热点。随着电子设备的不断小型化和高功率化,传统的TIMs(如热膏、垫片和粘合剂)已无法满足现代电子设备的散热…

一、研究背景

六方氮化硼(h-BN)作为一种新型二维材料,因其^的热导率(350-600 W m⁻¹ K⁻¹)、化学稳定性和机械强度,已成为热界面材料(TIMs)领域的研究热点。随着电子设备的不断小型化和高功率化,传统的TIMs(如热膏、垫片和粘合剂)已无法满足现代电子设备的散热需求。h-BN因其独特的层状结构和优异的热性能,成为解决这一问题的理想候选材料。

二、研究进展

2.1 热传导原理

热传导是材料中热量传递的关键机制,主要包括传导、对流和辐射。在固体中,传导是主要的热传递方式,由声子和电子的运动驱动。h-BN的高热导率主要归因于其强共价键和低声子散射。具体来说,h-BN的层状结构允许声子高效传输,而层间弱的范德华力则限制了垂直方向的热传递。

2.2 热导率测量方法

热导率(TC)的测量方法分为稳态和瞬态技术。稳态方法包括^技术、比较切割条技术、径向热流法和平行热导率技术,而瞬态方法包括激光闪光法、热丝法和瞬态平面源(TPS)法。每种方法都有其优缺点,例如激光闪光法适用于薄膜材料,而TPS法适合薄样品和复杂几何形状。

2.3 热导率的计算模拟

计算模拟在热导率研究中扮演着重要角色,包括密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和有限元分析(FEA)。DFT用于预测填料的表面功能化,MD模拟填料与聚合物基体的相互作用,FEA则用于预测复合材料的热导率。

2.4 热界面材料中的挑战

热界面材料(TIMs)面临的主要挑战包括界面热阻(ITR)、填料形态、填料负载、分散状态和取向。ITR是由于热流通过界面时的温度不连续性,填料的形态和分布对TIMs的热导率有显著影响。优化填料的分散和取向是提高TIMs性能的关键。

三、总体结论

六方氮化硼(h-BN)因其^的热导率、化学稳定性和机械强度,成为下一代热管理技术的核心材料。通过构建三维互连网络和垂直排列结构,h-BN基TIMs在电子封装、电池热管理和可穿戴电子设备等领域展现出巨大潜力。未来的研究应聚焦于解决可扩展性和结构完整性问题,以推动h-BN基TIMs的广泛应用。

四、图文概览

图 1. 新兴趋势、基本挑战和TIMs跨学科应用的全景图。

图 2. TIMs研究的文献计量分析:(a) 各类文件类型的分布。(b) TIMs主要研究领域的可视化。(c) 2015-2024年TIMs的出版趋势。数据来自Web of Science核心合集。

图 3. 热传导过程的示意图:(a-d) 热流方法,(b-c) 从较热物体到较冷物体的热传递,(d) 化学键在热流中的振动模式,以及(e-h) 晶体和非晶体材料中的热传递机制。 (i) 不同材料中热传导机制的示意图。(j) 各种填料材料的热导率。(k) 不同填料填充聚合物的热导率。

图 4. 稳态TC测量方法的示意图:(a-c) ^技术与TCR计算和TIM设置(ASTM D5470),以及(d-f) 比较切割条技术、径向热流方法和平行热传导技术。:(g) 激光闪光热扩散率方法。(h) 热线法和(i-j) 热盘测试协议的不同传感器。

图 5. (a-b) 在h-BN层边缘的不同位置的羟基基团排列和反应焓。(c) 羟基化h-BN层的反应路径。 (d) 瓜氨酸结合h-BN的电荷密度差图,显示电荷密度增加(黄色)和减少(蓝色)的区域。 (e) 有限元分析结果,显示小尺寸(顶部)和大尺寸(底部)h-BN的h-BN/HDPE复合材料。(f) BNNT、DGEBA和PA的复合结构。

图 6. 硼氮化物中热传导机制的示意图:(a-d) 硼氮化物的各种形式,包括六方、立方、尖晶石、纳米管结构,以及六方硼氮化物的基本方面,如键类型、键长和原子结构。(e) 各种热导填料的光谱。

图 7. 聚合物中热传导机制的示意图:(a) 聚合物基体中的结晶区域。(b) 聚合物结构中的非晶区域。(c) 聚合物的内部结构图。 (d) 聚合物链配置的插图。(e) 热拉伸装置的设置,包括带有加热器和传感器的铝块、由电机驱动的舞台,以及使用示波器的瞬态电热(TET)表征。(f) 制备PVA纳米结构薄膜的三步工艺示意图。(g) 复合材料中热传导路径的理论。(h) 热渗透理论。(i) 热弹性系数理论。

图 8. (a) 电子封装中TIMs的配置示意图。(b-c) TIMs的原理和机制。 (d) 聚合物中TC影响因素的示意图,重点介绍改善散热的策略:(di-ii) 聚合物的结构动态,强调填料形态、架构和几何属性。(diii-iv) 优化填料负载和分散策略以增强TC,包括填料取向和网络形成以建立有效的热通路,以及(dv) 在填料-基体界面增强分子间相互作用以建立有效的热传递通道。(e-f) 聚合物中存在和不存在填料网络的示意图,以及分子组成和聚合物链的取向。(g) 聚合物在块状和薄膜中的分子结构,以及(h) 聚合物链在不同配置中的取向。(i) 复合材料中不同填料尺寸的热传输模型。(j) 复合材料的微观结构特征示意图:(ji–iii) Ag/环氧复合材料中AgNP的增加,jiv) MXene/AgMP/AgNP,以及jv) 石墨烯/AgMP/AgNP。 (k) 导电填料取向的示意图,显示网络形成不良和良好的情况。

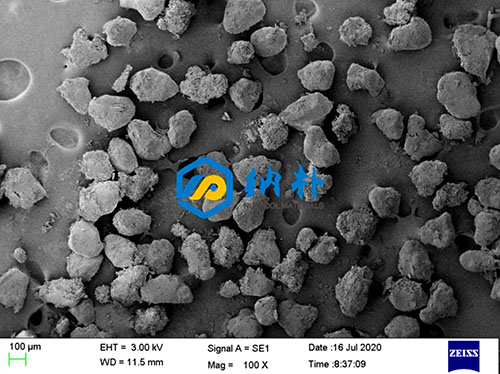

图 9. (a) h-BN剥离机制的示意图和SEM图像。 (b) 球磨过程的示意图、Tyndall效应的照片,以及BNNS@IL粉末。(c-d) hBN和BNNS@IL的SEM图像,以及(e) BNNS@IL的TEM图像,插图显示SAED图案。 (f) 球磨过程中BNNS的剥离和功能化示意图,以及BNNS分散在水中的照片和Tyndall效应。(g-h) h-BN和BNNS的形态和微观结构,以及(i) BNNS的TEM图像,插图显示SAED图案。 (j) 通过微流化从h-BN中剥离BNNS以大规模生产。 (k) BNNS的AFM图像,(l) TEM图像,以及(m) HR-TEM图像,插图显示电子衍射图案。

图 10. (a)在水中剥离和切割h-BN的示意图。(b) 可能为单层的h-BN纳米片的AFM图像,以及(c) 折叠纳米片边缘的HR-TEM图像,显示多层结构。 (d) IL介导的h-BN剥离为BNNSs的示意图。(e-f) BNNSs/[bmim][Tf2N]上清液和BNNSs/[bmim][PF6]上清液的照片。(g) 通过氯磺酸剥离超薄h-BN片的示意图。(h-i) UTHBNSs在SiO2/Si基底上的光学图像显示表面皱纹,以及PS的SEM图像。(j) 协助LPE剥离和功能化h-BN的示意图,以及(k) BNNSs@TA边缘的TEM图像。

图 11. (a-e) BN基TIMs在每个发展阶段的结构特征示意图。

图 12. (a-d) BN纳米片与环氧基体的相互作用示意图,包括环氧/BN、环氧/BN-ODA和环氧/BN-HBP。 (e) 不同胺(o-PDA、m-PDA、p-PDA)与h-BN晶格和TPU基体的化学反应示意图。 (f) o-PDA与混合填料(BN/rGO)和TPU基体的化学反应示意图。 (g) h-BN和CNT填料的剥离和羟基化,以及填料-填料键合(脲thane键)用于“f-BN/CNT”与TDI改性剂的示意图。 (h) GBN纳米粒子和环氧复合材料的制备程序。

图 13. (a-b) BNNS/CNTs和3D BNNS/CNTs/环氧复合材料的制备示意图。(c-d) 3D BNNS和3D BNNS/CNTs的SEM图像,以及(e) 不同CNT含量的3D BNNS/CNTs/环氧复合材料的TC。 (f) 3D-BN/环氧复合材料的形成过程。(g-h) 3D-BN泡沫抛光复合表面的SEM图像,以及(i) TC随BN体积分数的变化。 (j) 3D BN-PDMS复合材料制备过程的示意图。(k) 3D多孔BN气凝胶和BN-PDMS复合材料的光学显微镜图像,以及(l) 不同BN含量的BN-PDMS和随机BN-PDMS复合材料的TC。

图 14. (a) 3D M-BN/C/EP复合材料的制备过程。(b-c) M-BN/TPU/EP和M-BN/C/EP的SEM图像。(d) 不同BN含量的EP基复合材料的TC。 (e) 3D BN/EP复合材料的合成示意图。(f-g) 3D BN骨架的SEM图像,以及放大后的壁面表面。(h) 3D BN/EP复合材料断裂面的SEM图像。(i) 不同BN负载下BN/EP和3D BN/EP复合材料的TC。 (j) BN-PVDF支架和环氧/BN-PVDF复合材料的制备过程示意图。(k) (i) NaCl; (ii) BN-PVDF支架; (iii-iv) 环氧复合材料结构的SEM图像。(l) 有和没有BN支架的环氧复合材料的TC。[227]。2020,American Chemical Society。(m-n) BN-PDA-Ag/EP复合材料的制备过程和热传导机制示意图。(o) 所有复合材料在不同填料含量下的TC。

图 15. (a) PS/MWCNT/Al2O3@h-BN复合材料的制备过程示意图。(b) SEM显示h-BN在复合聚合物颗粒上的增加,表明h-BN涂层颗粒。(c-d) 分别为0 wt% h-BN和30 wt% h-BN的复合材料横截面。(e) 室温下复合材料的TC。(f) 复合材料TC与h-BN含量的比较,以及(g) 核壳结构的示意图。 (h-i) PS/MWCNT/Al2O3@h-BN复合材料的制备过程示意图和功能化示意图。(j) APN微球的SEM图像。(k) 10 vol% BNNSs负载的BNNSs@APN微球的SEM图像,以及(l) 不同BNNSs负载的c-BNNSs/APN和o-BNNSs/APN复合材料的平面内TC。 (m) PI/定向BNNS复合材料的制备过程示意图。(n) 纯PI微球的SEM图像。(s) 12.4 vol% BNNSs负载的PI/BNNS微球的SEM图像,以及(t) 不同BNNSs负载的平面内和随机BNNSs复合材料的平面内TC。

图 16. (a) 3D BN网络构建及其对L-BPCs TC的影响示意图。(b-d) L-PU和L-BPC断裂面的SEM图像,以及(e-f) N–BPCs的平面内和平面外TC。 (g) BNNS/EM/PDMS复合材料原位制备过程的机制示意图。(h) EM/PDMS的3D网络,以及(i) 不同BNNS含量的BNNS/EM/PDMS和BNNS/PDMS复合材料的TC。 (j) EP/BNNS@AgNPs复合材料的制备示意图及其结果,以及(k) BNNS网络中通过热焊接AgNPs的3D BN网络示意图。(l-m) BNNS@AgNPs的SEM图像和EP/BNNS@AgNPs复合材料断裂面的SEM图像,以及(n) 不同BNNS负载下EP/h-BN、EP/BNNS-NH2和EP/BNNS@AgNPs复合材料的TC和增强比较。

图 17. (a) PVA/BNNS复合材料制备过程的示意图。 (b) MF@BNNS泡沫和EP/MF@BNNS复合材料的形成过程。 (bi) 高分辨率BNNS的TEM图像,插图显示BNNSs与高分辨率。(bii-iii) MF和MF@BNNS-20的SEM图像。 (c) BN纳米片在四面体结构PDMS板上的排列示意图,以及(c-i-iv) 3D和2D复合材料、柔性BN层结构、BN涂层单元结构的转移印刷,以及BN涂层单元结构的SEM图像。 (d) 3D-BN/环氧复合材料的制备过程。 (e) 3D-BN/PDMS制备程序的示意图。(ei-ii) 3D-mBN和3D-nBN的接近SEM图像,以及(eiii) BN阵列/PDMS复合材料中的热流。

图 18. (a)通过双轴取向支架制备BN/PU复合材料的示意图。(b) BN/PU多孔支架和BN/PU块状复合材料的SEM图像。(c-d) BN/PU块状复合材料的TC,以及与之前报道的复合材料的TC和各向异性比较。 (e) 通过单向冷冻干燥和热压法制备聚酰亚胺/BNNS-AgNW气凝胶和聚酰亚胺/BNNS-AgNW复合膜的示意图。(f) 通过径向冷冻铸造法制备径向排列BNNS/环氧复合材料的示意图。(g) BNNS气凝胶和BNNS/环氧复合材料的SEM图像,分别从径向和垂直方向拍摄,以及(h) 不同vol% BNNS的BNNS/环氧复合材料的平面外和平面内TC。 (i) 使用双向冷冻策略制备PBC复合材料的不同压缩比的制备示意图,包括BCF的物理拉伸和压缩过程示意图。(j-k) 压缩BCF的SEM图像。

图 19. (a)垂直取向纳米片的磁性对齐示意图,比较传统复合材料与随机取向hBN和磁性对齐hBN在各向异性聚合物复合材料中的应用。 (b) 垂直对齐BNNP/Fe3O4复合材料的制备过程,以及(c) 环氧复合材料中填充原始BN、未对齐BNNP/Fe3O4和对齐BNNP/Fe3O4填料的TC比较。 (d-e) 填充体体积负载与hBN和mhBN复合材料的平面外TC (K⊥)的关系图,显示mhBN的渗透阈值为23 vol%,hBN为48 vol%。 (f) 复合材料制备示意图:m-BN磁化、BN-PVP浆料制备和MASC对齐。(g) 不同m-BN浓度下垂直对齐BN-PVP复合材料的构型因子cf与BN-PVP复合材料的横截面显微镜图像和FFT模式(插图)。

图 20. (a) 3D打印和对齐BN-NFC离子纤维的示意图,以及(b) 各种3D打印图案展示了油墨的良好打印性。 (c) 3D可打印LM复合材料及其内部结构的示意图,以及(d) LM复合材料、浓缩LM复合材料和浓缩LM/BN复合材料的SEM显微镜图像。 (e) 3D打印BN/TPU复合材料的制备过程示意图,展示了挤出过程中剪切力对不同横截面形态的影响。(e-ii) 堆叠过程中的压缩效应,以及(f) 两种复合材料在不同BN含量下的各向异性TC。 (g) 3D垂直打印的示意图。(h) BN杆表面的SEM图像和横截面。(i) 激光-IR相机TC测量系统的图形说明,插图显示BN阵列/PDMS样品中的垂直BN杆。 (j) 复合材料中填料在喷嘴沉积过程中逐步对齐的机制示意图。(l) 挤出的长丝用于FDM 3D打印的线圈,显示纯TPU、hBN/TPU复合材料和3D打印复合材料部件,以及(m) 不同hBN含量的hBN/TPU复合材料的TC。

图 21. (a)通过模板辅助CVD转换制备垂直取向h-BN膜的示意图。 (b) 复合材料制备示意图,带有原位焊接的BN骨架,以及(c-d) HRTEM和纳米CT图像显示原位焊接层生长。 (e) 制备垂直排列v-BNf/v-Gf/SR复合材料的示意图。 (f) 热管理机制的示意图,展示BNNS-TIMs的堆叠和切割程序,以及填料排列的微观结构。(g) 制备具有垂直排列BN结构的V-BNF/SR复合材料的示意图。(h-i) BN阵列的侧视图(y-z平面)显示垂直排列的BN板。

图 22. (a)翻芯片封装中TIM的示意图。(b) 翻芯片上的板上芯片和2.5D堆叠芯片封装中的热传递。 (c) TIM性能测量系统的示意图和包装,带有垂直压缩。 (d-e) 热耗散分析设置的示意图和温度轮廓,以及使用O-VA-GF-1、S-VA-GF-1和Si3N4板的LED芯片温度和温度分布。 (f) TIM材料结构的示意图,以及(g) 设备表面温度与时间的关系。 (h) 单根导体电缆的几何形状。(i) 单根埋地高压直流电缆中的典型温度分布,以及(j) 单根埋地高压直流电缆绝缘的温度场与TC的关系。 (k) 饱和电抗器的照片,以及(l) 环氧树脂绝缘的TC对饱和电抗器稳态温度分布的影响。

图 23. (a) O-VA-GF和S-VA-GF制备的示意图,以及(b) 热耗散板、冷却系统照片、LED芯片温度和温度分布,与O-VA-GF-1、S-VA-GF-1和Si3N4板相比。 (c) 设置和比较GHP和热垫冷却效率的示意图,基于LED热耗散,并(d-e) LED芯片温度演变与相应的红外图像。 (f) TIMs集成在LED芯片和散热器之间以耗散热量的示意图,以及(g-h) 使用四种TIMs的LED芯片温度轮廓和操作120秒后的表面温度。 (i) 热调节分离器的示意图,用于控制锂离子电池在滥用条件下的温度。 (j) 18650电池单元的温度分布,来自COMSOL温度上升与分离器导热性的模拟。 (k) 电池测试设置和红外图像:纯TPU(左)与石墨烯/TPU(右),以及(l) 不同3D打印电池组的温度轮廓,插图显示电路连接和电池照片。 (m) PEG/LM/BN热调节器的光-热转换加热和温度轮廓,以及(n) 使用PCM热调节器的被动热管理,带有电池组的照片/红外图像。

图 24. (a)自适应机器人皮肤的示意图,带有GM-TPS单元的特写,以及(b-c) 软到硬和硬到软转换期间的红外图像和相变图。 (d) 颈部防护垫中集成M-织物用于热疗的示意图,以及(e) 数字图像展示了不同头部位置的M-织物集成颈部垫,以及在3V施加电压下的相应红外热捕获。 (f) PINF/GA的结构模型,柔性传感阵列的物理图,以及(g) 传感阵列的工作原理。 (h) 柔性TEG在不同变形下的照片,以及(i) TEGs放置在铃铛形杯子的顶部、中部和底部,贴合其表面,图表显示在加入热水时的电压输出(比例尺:2厘米)

图 25. (a)柔性和可穿戴设备热管理的总结。这些设备可以监测多种生物信号,包括心率、身体运动、血氧水平、温度、心理压力和汗液成分。热耗散冷却材料和设备:(b) 光学路径和热通量在μ-ILED和μ-IPD与皮肤之间的关系,以及(c) 用于血流监测的光电子设备结构,带有金属散热器。 (d) 皮肤状热触觉设备的简化示意图和爆炸视图。 (e) 先进热皮肤(ATS)的概念概述及其防热机制,以及(f) 传统绝缘体与ATS的比较。 (g) 3D-BN@PVA复合材料用于人体热管理纺织品的示意图。(h) 使用3D打印机生产的a-BN/PVA纤维,以及(i-j) 各种织物结构。

-

2026-02-08 08:32:34

氮化硼(BN)是由同等数量的氮(N)和硼(B)原子组成,晶体结构与碳体系十分相似。现有六方氮化硼(h-BN)、立方氮化硼(c-BN)、菱方氮化硼(r-BN)及…

-

2026-02-02 08:48:52

在功率半导体、新能源汽车及智能电网飞速发展的今天,热管理已成为制约电子设备性能与寿命的“卡脖子”环节。对于高电压、大功率应用场景而言,绝缘与导…

-

2026-01-26 09:06:45

近年来,六方氮化硼(h-BN)及其纳米材料被广泛用于与高分子复合制备导热复合材料。一个基本的目标是不断提高复合物的热导率,然而,h-BN的热导率究竟是多…

-

2026-01-19 08:37:35

当六方氮化硼(h-BN)与聚合物被制备成复合材料时,大量的界面是影响复合物热导率的核心因素之一,主要包括h-BN之间,以及h-BN与聚合物的界面。为降低界…

-

2026-01-04 08:09:39

先进材料和电子器件等交叉学科的快速发展,对兼具热管理和阻燃性能的多功能复合材料提出了严峻挑战。福州大学等研究团队提出了一种由氮化硼导热骨架和苯…

-

2025-12-29 08:23:30

研究背景近年来,六方氮化硼(hBN)作为可光学调控自旋的宿主材料引起了广泛关注,这主要归功于其层状范德瓦尔斯结构所提供的独特属性,使其有别于钻石…